AI共創の新潮流:テキスト・画像・音声を横断する創造の場が広がる

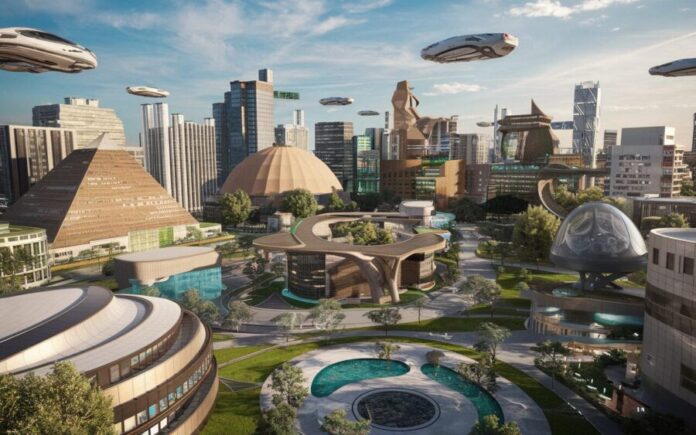

近年、AIによる創造活動は一大転換期を迎えている。とくに2025年に入り、従来のテキスト生成を中心としたAI活用から、画像や音声など複数メディアを組み合わせた「マルチモーダルAI共創」が、ビジネスや芸術、製造業などさまざまな領域で加速しはじめている。今回は、最新潮流とそのインパクト、そして現場で起きている変化について掘り下げていきたい。

—

AI共創の進化とマルチモーダル化

かつてAI創作の主流はチャットボットや文章生成AIに偏っていたが、いまや状況は一変している。高性能AIが音声認識、画像解析、テキスト生成、映像生成などを横断的に統合し、ユーザーの意図や複雑な指示に即座に応える「総合的な創造パートナー」として進化している。このようなマルチモーダル機能の核となるのが、最新のエージェントプラットフォームだ。

例えばDRUID AIなどでは、大規模なコーパスと最先端のAIモデルを組み合わせ、テキスト・画像・音声・システム連携を一体化。問い合わせや複雑な要望も、エージェントAIと既存システムを連携させて瞬時に対応できる。従来は専門知識や人手の介在が必須だった作業までも、柔軟に自動化することで、98%という高精度の初回応答率を実現している。

—

実際の活用事例:産業・アート・教育の現場変革

産業サイドでは、AIプラットフォームを用いた製造・流通・行政への適用が加速している。AIが単なる業務効率化支援から、より創造的で戦略的な役割を担うようになったからだ。例えば製造業では、AIが設計の初期段階からアイデアを生成し、画像や映像で自動的にプロトタイプを視覚化、音声指示で各工程を制御する事例も登場。「経験製造」から「データ&AI連携型製造」へのシフトが現実のものとなりつつある。

一方、アートやエンターテインメントでも、AIアシスタントが作詞・作曲・ビジュアル生成・音声収録まで一貫して補助。人間クリエイターとの共創(コクリエーション)は、インスピレーションの源泉だけでなく、多様なアウトプットの幅を一段と拡張している。教育現場でも、教材作成や授業中の質疑応答、音声合成による朗読サポートなど、マルチモーダルAIによる新たな教育体験が広がっている。

—

ビジネスの現場では「共創エコシステム」が急拡大

大手企業では社内外のデータや既存の業務システムとAIを連携した独自の「共創エコシステム」構築が進んでいる。AIプラットフォームと共に、MicrosoftやAccenture、GenpactなどのグローバルIT企業もパートナーエコシステムを形成し、業務領域やサービスの壁を越えてクリエイティブな価値創出を競い合っている。

たとえば保険・金融・ヘルスケアの現場では、エージェントAIがドキュメント解析、説明用ビジュアルの作成、音声ガイドによるカスタマーサポートを自動化し、効率とサービスの双方が飛躍的に向上。大学や行政機関でも、マルチモーダルAIを活用した業務改革や新しいコミュニケーション手法の導入が増大傾向にある。

—

テクノロジーを支えるプラットフォームとAIエージェントの進化

マルチモーダルAI共創の根幹を担うのは、高度なAIエージェントとそのオーケストレーション(調整)エンジンだ。企業が自社の流れやシステムに最適化したAIエージェントを、ノーコードもしくはローコードでスピーディに開発・導入できる環境が増えている。エージェントAIは、ユーザーの言語・画像・音声入力を組み合わせて理解し、必要に応じて外部APIや社内データベースと連動。人が直感的に操作できるインターフェースも急速に進化している。

—

今後の展望と課題

AI共創の新潮流は、今後さらに拡大が続くだろう。しかし、多様なデータの統合やプライバシー管理、AIと人間のインタラクション設計など、課題も残されている。また、AIのクリエイティブ能力と人間の独創性をいかに協調させ、新たな社会的価値を生み出せるかという問いも、真剣な議論の対象だ。企業や行政、教育現場においても、今後はAIと人間の相互補完モデルを軸とした「創造の場」づくりがますます重要となる。

—

AIを活用した共創の場がテキスト・画像・音声を横断し国境や業種を超えて広がるなか、多様な知と感性の融合が新しい価値を生み出す時代が到来している。今後もこの潮流は、多様性と共感性をキーワードに深化・発展を続けていくだろう。