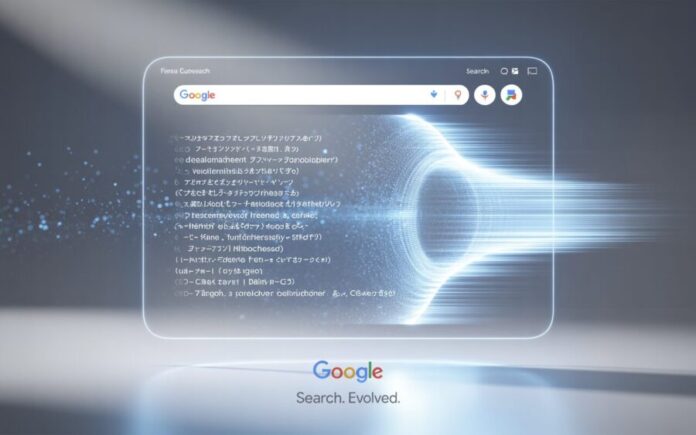

Googleは2025年9月9日、長年にわたる日本語検索サービスの進化の集大成ともいえる新機能「AIモード」の日本語提供を開始した。これにより、日本語での検索体験は大きな転換点を迎えた。AI技術の導入による自然な対話型インターフェース、検索意図の理解精度の飛躍的向上、そしてマルチモーダル(音声・画像・テキスト)対応など、多くの革新が詰め込まれている。本稿ではAIモードの特徴、利用可能な機能、Google検索体験の変化、課題と展望について詳述する。

—

AIモードとは何か

AIモードは、Google独自の大規模言語モデル「Gemini 2.5カスタム版」を土台とした生成AI機能を、従来のキーワード検索の枠組みを超えて提供するものだ。検索結果ページ上部の「AIモード」タブ、または専用ページからアクセスできる。ユーザーが投げかけた長文かつ複雑な日本語の質問や要望に対し、高度な文章理解・分解・要約能力を駆使して、全体像をカバーする詳細かつ自然な回答を即座に生成するというのが最大の特徴である。

—

技術的基盤と独自アルゴリズム

AIモードの根幹には「クエリファンアウト(Query Fanout)」という高度な検索技術が組み込まれている。これは、ユーザーの質問を自動で複数のサブトピックに分割し、それぞれに多角的なウェブ検索・解析を行うというもの。例として「京都駅発で6泊7日の伝統工芸・歴史体験中心の旅行プランとおすすめディナー」など、一文ながら複数の要件を含む問いに対しても、「旅程の設計」「伝統工芸の体験先」「歴史的建造物」「レストラン情報」などそれぞれ細分化し、最適な情報を集約してユーザーに提供する。

—

日本語AI検索体験の変化

長文・複雑クエリ対応力の飛躍

従来は複数回検索やキーワード工夫を要した細かな条件設定や、複雑な依頼を一度に自然な日本語で入力するだけで目的に沿った回答を得られる。これにより例えば、

– 旅行計画の一括立案(交通・観光地・食事の一体的提案)

– 医療や法律など高度専門的な複合質問

– 比較・メリットデメリットなど意見やまとめを含む問い

といった複合的ニーズにも対応できる。

自然言語・マルチモーダル入力

AIモードはテキスト入力に加え、音声や画像も質問可能。たとえば、店のメニュー写真をアップロードし「ベジタリアン向けメニューはどれ?」と質問することができ、画像認識と日本語理解を組み合わせた高精度な返答が得られる。

回答の豊かさ・分かりやすさ

AI生成による回答は、単なるウェブリンクの羅列ではなく、要件に合わせたまとまりある文章や段落、箇条書き、表などでユーザーの意図を端的・包括的にまとめて提示。これにより従来の「検索結果の比較・整理にかかる手間」が大幅に軽減される。

マルチデバイス展開

PCブラウザ、スマートフォン、Googleアプリなど主要なデバイスで利用でき、日常生活・移動中でも一貫した体感が得られる。

—

具体例と実際の回答例

例えば「京都駅出発で6泊7日の旅行プランを、伝統工芸と歴史的な場所巡り中心で、ディナーのおすすめレストランも含めて作成して」という依頼には、AIモードが1日ごとの行程案、体験できる工芸や史跡情報、レストランリスト、移動手段や所要時間まで含んだ詳細な提案をひとまとまりで自動生成する。そのまま旅の計画表として活用可能な精度と情報量となる。

—

課題と今後への期待

現状では生成AI特有の「ハルシネーション(事実誤認)」が発生することがあるのが大きな課題で、まだ試験段階の仕様でもある。Google自身も、AIモードはウェブ情報と人間の常識を組み合わせてベストな回答を目指すものの、不正確な内容や信用度の低いサイトを元にする回答には十分注意が必要としている。

また、AIの回答が「どの情報源を用いたのか」をWebページへのリンクなどで示すが、現時点では確認や出典追跡が不十分なケースも認められる。今後は情報の透明性や根拠の明示、そして日本語特有のニュアンスや多義性処理のさらなる高度化が望まれる。

—

AIモードの利活用戦略と展望

企業やユーザーは、AIモードによる「ワンストップ回答」や「深掘り提案」の恩恵を最大限に活用することが重要だ。一方で、AIトレンドに乗じて信頼性の低いドメイン名や情報の拡散を避けるなど、情報発信側のリテラシーやモラルも問われるフェーズとなる。

今後AIによる日本語検索体験の質がさらに向上し、「調べる」から「相談する」・「提案を受ける」段階へと進化していくことが予想される。

—

GoogleのAIモードの日本語実装は、検索という日常的行動をより自然に、利便性高く変革する本格的な第一歩と言える。現状の課題とともに、日々進化しつつある「AI×日本語検索」の最前線を、積極的に体験し、その成果と問題点に目を向けることが、日本はもちろんグローバル標準のウェブ活用にも資するだろう。